2017年10月7日

In

専門知識

蓄光と蛍光

先日、レアメタルを使用しない比較的安価な蓄光材料が発見された、というニュースがありました。今までよりも手軽に蓄光材を利用することが期待できそうです。では、蓄光と蛍光との違いはなんなのかを振り返ってみます。

蓄光とは・・・

紫外線や可視光線などの光エネルギーを吸収して発光し、光のエネルギーが失われた後も、暗闇で徐々に光を出し続けることです。

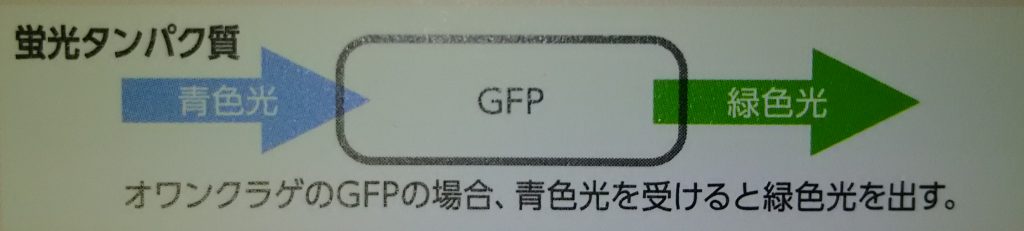

蛍光とは・・・

紫外線などの電磁波エネルギーを吸収して、電子が活発に動き、その電子がもとに戻る際に異なった電磁波を発生し発光して、エネルギーが与えられなくなると発光の持続性はなくなることです。

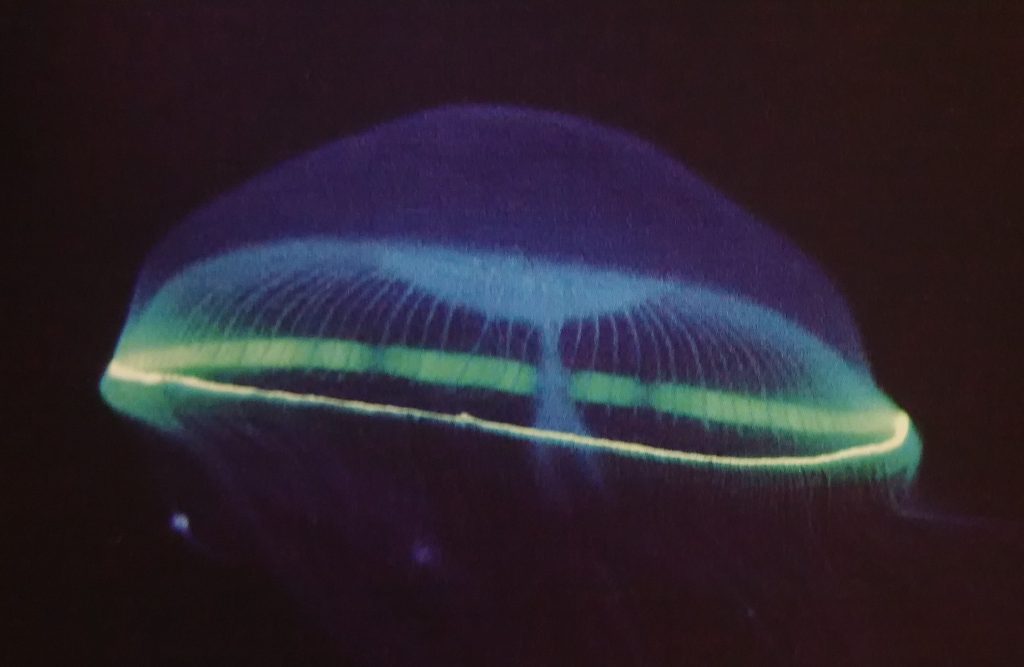

2008年にノーベル化学賞を受賞した下村博士が発見した、オワンクラゲのGFPというのは蛍光たんぱく質です。蛍光たんぱく質は、光エネルギーを受けると、より波長の長い光を発します。オワンクラゲが緑に見えるのは、オワンクラゲの体内のイクオリンというたんぱく質が、カルシウムの存在によって青色に発光すると、その光を受けてGFP(緑色蛍光たんぱく質)が緑色に発光するというメカニズムによるものだそうです。

DSC_0843

DSC_0841

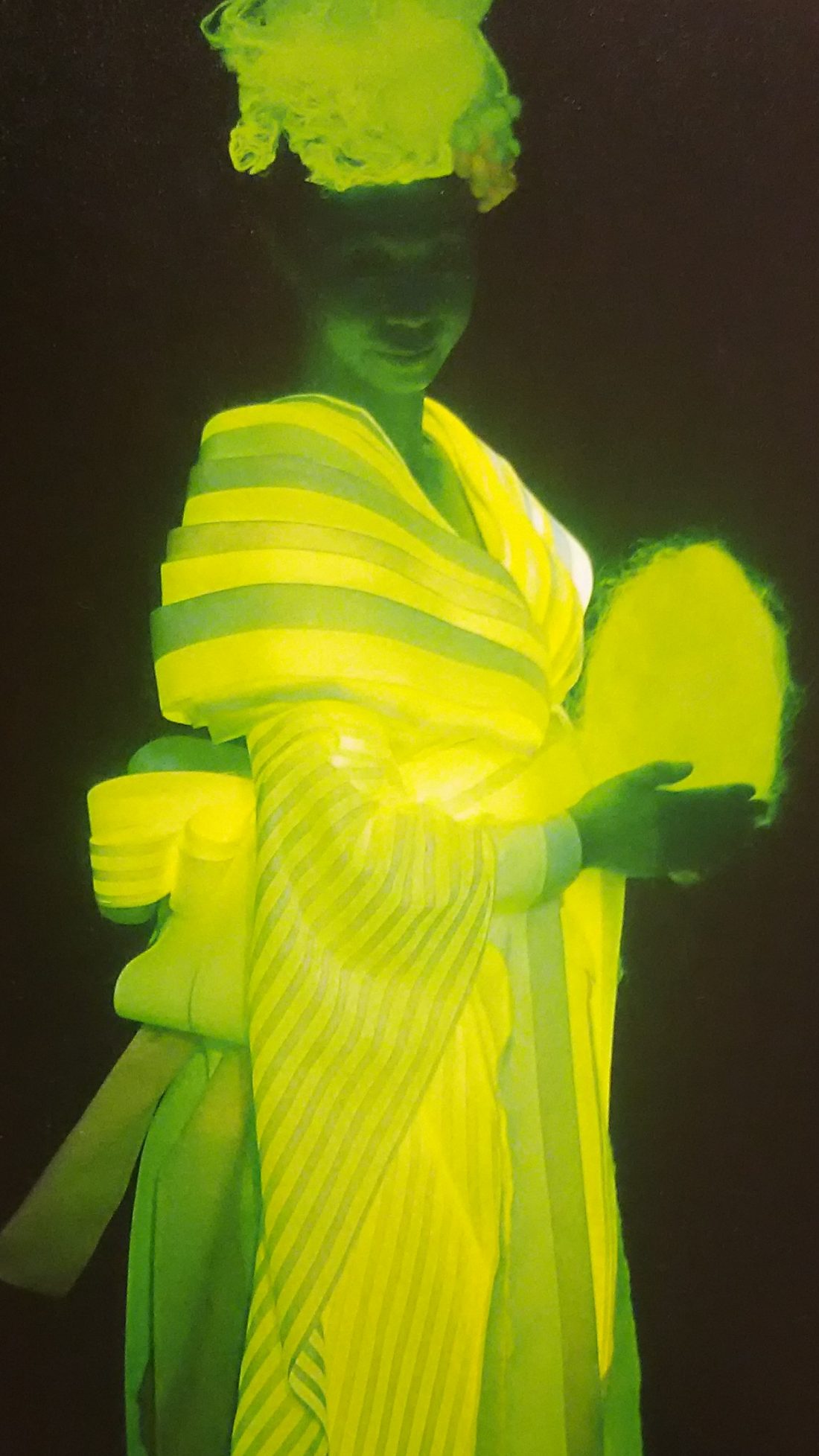

未知な光の発光の原理が徐々に解明されていくことで、医療や生活は勿論のこと、空間を構成する光のバリエーションも増えていくことを期待します。

No Comments