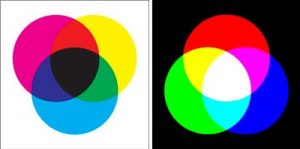

加法混色と減法混色

色材の三原色であるシアン、マゼンタ、イエローの3色による混色では、原色を重ねるごとに、眼に入ってくる光は引き算的に少なくなって(暗くなって)いき、3色とも重ねると黒になります(下図左)。このように、シアン、マゼンタ、イエローの「色の三原色」の混ぜ合わせによって出来上がる色の事を減法混色と言います。逆に、スポットライトの光を重ねるように「色光の三原色」:RGBの光を 重ねていくと、重ねるごとに明るくなって行き、RGBの3色とも重ねると白になります(下図右)。このように、赤(R)緑(G)青(B)を混ぜ合わせることで出来る色の事を加法混色といいます。

このことは結構わかっているつもりでしたが、大きな教材を目の当たりにして、百聞は一見にしかず・・・と納得します。

「光は加法、インクは減法」といってもそう単純ではないのがわかります。

金沢21世紀美術館の屋外展示であるカラーアクティビティ・ハウス。

色の三原色であるシアン、マゼンタ、イエローの色ガラスの壁が、渦巻き状を形成している作品です。そのカラーガラスを通して見える景色は、減法混色の通り、シアン、マゼンタ、イエロー、が重なっていくごとに黒に近ずいていきます。

DSC_0545

DSC_0545

太陽の光によって出来た、床面の色のついた影を見てみましょう。

床面のカラーシャドウは、色ガラスの透過したものです。色フィルタは、自分の色を残して反対色を差し引くので、太陽光(白色光)を通すと、

M(マゼンタ)フィルタを通過すると、白(RGB-G)で(RとB)色が残ります。

Y(イエロー)フィルタを通過すると、白(RGB-B)で(RとG)色が残ります。

C(シアン)フィルタを通過すると、白(RGB-R)で(GとB)色が残ります。

CMYの3フィルタを重ねると、RGBから(-G、-B、-R)で黒になります。

そしてこれらは吸収によって作られる減法混色です。

光の透過が生み出すカラーシャドウは減法混色なのです。

No Comments