光の着彩テクニック~シリーズ1~

自分のイメージした光を実際に色鉛筆でパースなどに着彩してみましょう。そうすることで、自分が考えていた光のイメージが、案外余計な所にも光を飛ばしてしまっていたり、思っていた以上のアイデアをうみだしたりします。その時に大切な事は、光を受けた面の明るさの強さの順位を考えることです。光源と照射面との関係を考慮して、照射面の明るさの違いをおおよそでも把握して下さい。そのために、要所の部分の輝度の順位付けを考えるとわかりやすくなります。

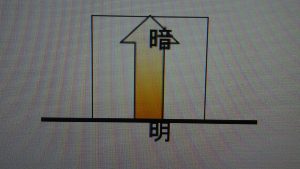

①鉛直面を間接照明する場合

光が鉛直面だけにあたる場合は、光源からの距離が離れれば離れる程、グラデーション的に輝度は落ちていく。

DSC_0163

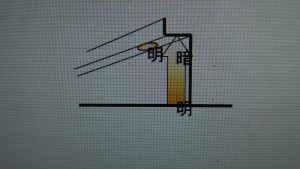

②鉛直面を間接照明する面と、水平面を直接照明する面とがある場合

光が鉛直面をなめ上げながら最後に水平面で受ける場合は、①の状況にプラスして、最後に水平に光を受けた面は光源から距離が離れていてもその付近の鉛直面より輝度が高くなる。

DSC_0167

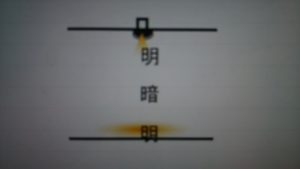

③空中を光が通過する場合

光がものにあたっていない部分は本来、光を認識することはできない。ダウンライトから出た光は空中では光の存在を感じさせることなく床にあたった面で明るい面として存在感を現す。光のプレゼンテーションの場合は、ダウンライトから出た光を少し強調して表現することが多い。

DSC_0170

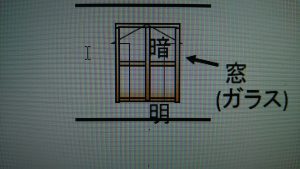

④素材の違う物を照射する場合

窓のように、ガラスと枠という異なる素材に光があたる場合は、ガラスのような光を透過してしまう素材部分の輝度は非常に低くなる。しかし、光源から少し離れた部分の枠では再び光を反射するので、周辺のガラスよりかなり明るさがでる。

DSC_0173

⑤光源そのものを見せているような輝度の高い光の場合

光を受けている間接照明の部分を見るのとは違う、ぎらつきのある高い輝度になる。他(①~④)とは違う表現も必要。

DSC_0178

No Comments